GRANDES ESCRITORES NORTEAMERICANOS: JAMES OLIVER CURWOOD

GRANDES ESCRITORES NORTEAMERICANOS

: JAMES OLIVER CURWOOD

Nosotros vivíamos en un barrio pobre de la ciudad. Los chiquillos, a la salida del colegio jugábamos en la calle y, cuando nos aburríamos nos peleábamos, actividad que era muy divertida para los que gritaban animando a uno u otro contendiente, y que siempre terminaba cuando uno de los dos jadeantes y sufrientes luchadores pronunciaba la palabra clave: “Me rindo”, a la pregunta clave también: “¿Te rindes?”. Arañazos, moratones y algún ojo a la funerala era lo que habitualmente se sacaba de una buena pelea; menos que eso era considerado un simple tanteo sin importancia.

En mi misma calle un buen día, en el vestíbulo interior del portal de una casa vieja, como lo eran la totalidad de ellas en nuestro barrio, un viejo organizó con unas tablas y dos sillas de anea una especie de banco y puso a la venta el contenido de un par de cajas que eran libros usados, con la esperanza de venderlos y ayudarse a paliar la necesidad que pasaba. Tardé años en comprender la mueca de tristeza que mostraba aquel buen hombre muy mayor cada vez que se desprendía de uno: aquellos libros eran su más preciado tesoro.

A mí me aficionó a la lectura mi abuela Rosa, que me había enseñado las figuritas y los sonidos de todas las letras del abecedario y que juntando unas pocas de esas figuritas te salían los nombres de las cosas que te rodeaban como: mesa, silla, ventana, puerta, cara, mano… Así que antes de ir a mi primera escuela pública, con mi ropa remendada y descalzo en verano para ahorrar calzado, yo sabía ya leer y escribir un poco.

Uno de los días que los dos únicos chicos que tenían una pelota de goma no salieron a la calle por estar castigados, algunos de nuestra pandilla nos acercamos a la entrada del inmueble donde había instalado su puestecito “el viejo de los libros”, como lo llamábamos. Mis compañeros se cansaban pronto de estar allí, especialmente porque el anciano se enfadaba cuando le tocaban sus libros con las manos sucias, que así las llevábamos más o menos todos nosotros. Yo aguantaba leyéndome y releyéndome todas las portadas de los libros y admirando sus dibujos. Un día hice un comentario al viejo que, por verme respetuoso con los suyo, me mostraba agrado:

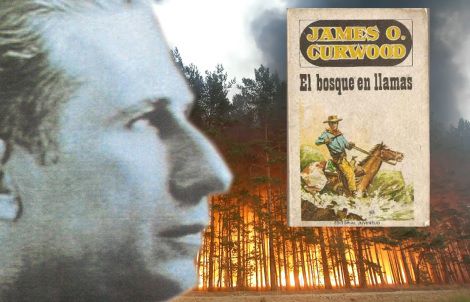

—“El bosque en llamas” —dije leyendo el título de una novela—. ¡Qué pena que ardan los bosques con lo bonitos que son los árboles, ¿verdad?

El anciano se me quedó observando durante un par de minutos y después me hizo una pregunta:

—¿Tú sabes leer?

—Sí, claro —le contesté ufano.

—¿Te gustaría leer este libro? —poniendo encima de él su sarmentosa mano.

—Muchísimo —respondí a punto de prenderme la ilusión.

—Escucha, el libro está muy viejo, pero si me prometes tener mucho cuidado y devolvérmelo igual que está, te lo prestaré.

—Se lo juro —solté con la misma vehemencia que empleaba para negarle a mi madre que subido en una silla me había comido, a cucharadas, parte del azúcar que contenía la taza con que ella endulzaba su achicoria en la mañana y que estaba guardaba en lo más alto de la alacena con la intención de mantenerla, inútilmente, lejos de mi alcance.

Fue aquel mi primer libro para adultos. Yo contaba entonces nueve años. Lo disfruté tanto, que ese disfrute quedó para siempre gravado en mi memoria. En vez de ir a jugar con los amigos de mi calle, durante varios días me encerré en mi cuarto a leer. No teníamos luz eléctrica, pero para suerte mía pillé la fase de luna llena, y algunas noches, en el pequeño corralito donde estaba la letrina, que era un agujero en el centro de un banco hecho de madera y cuyo contenido cada pocos meses venía un hombre con una destartalada y apestosa camioneta a vaciarlo dentro de unos repugnantes contenedores de madera con asas, pude terminarlo.

Y durante varias noches soñé con grandes bosques y montañas cubiertos de nieve, y hombres armados extraordinariamente valientes como David el protagonista principal de “El bosque en llamas”, y mujeres hermosas, especialmente la llamada Carmina, que estaba enamorada de él, y con un grandullón inofensivo y medio tonto que me haría recordar muchos años más tarde otro tipo parecido de la novela de John Steinbeck “De Hombres y Ratones”.

Yo no había leído hasta entonces otra cosa más que tebeos. Tebeos que los chicos nos íbamos pasando hasta que se caían en pedazos, pues cuando falta comida los comics son un lujo únicamente al alcance de los que van sobrados. A falta de las viñetas con dibujos que tanto me ayudaban, tuve que forzar mi imaginación al máximo, y me gustó ese esfuerzo mental. Aprendí “a ver” a través de la lectura. Que es lo que se necesita.

Cuando le devolví al anciano el libro, él me preguntó si me había gustado. Entusiasmado le dije que seguramente aquel debía ser el mejor libro que jamás se había escrito en el mundo.

Él me dirigió una mirada de empatía y replicó:

—Chiquillo, para los que amamos de verdad los libros, todos ellos son los mejores que se han escrito.

Tardé algunos años en comprender la sabiduría que encerraba esta afirmación suya. Aquel anciano cuyo nombre me avergüenza no ser capaz de recordar, me dejó muchos más libros; Cuando él murió yo tenía cerca de veinte años y lloré su muerte tanto como pudo llorarla el más conmovido de sus familiares.

James Oliver Curwood

En sus novelas, James Oliver Curwood muestra un conocimiento sobresaliente de los mundos que describe y refleja un gran amor a la naturaleza, a la que contempla casi con respeto religioso. Emplea un vocabulario sencillo y directo. Sus escenarios son selvas, praderas, majestuosos paisajes canadienses, y en ellos se desarrolla la vida de los afrontan los peligros de la naturaleza, tanto hombres como de los animales. Muchos de los cuales conoció directamente. Los finales de sus libros suelen ser positivos, ejemplarizantes en algunos casos. En esto se diferencia de su contemporáneo Jack London, cuyos desenlaces acostumbraban ser duros y cargados de amargura en muchos de ellos. Para apreciar que es así comparemos su “Kazan, perro lobo”, con el “Colmillo Blanco” de Jack London o Buck en “La llamada de lo Salvaje”.

James Oliver Curwood describe magistralmente los hábitos y la inteligencia de los animales, a los que sin duda ama y admira. Sobre el perro Miki explica que la soledad y la vida en el desierto le habían endurecido y enseñado a ser paciente y saber aprovechar el momento que le era propicio, y entonces usar la astucia para engañar y finalmente matar al enemigo. Describe a Miki como un perro sociable, cariñoso, de los llamados Mackenzie y poseedor de una fuerza extraordinaria.

Por la forma tan real y, en algunos casos aterradora, con que James Oliver Curwood nos describe las cruentas peleas entre lobos tuvo que presenciarlas. “Durante la última fracción de segundo, cuando ya iban a cerrarse sobre él las mandíbulas del perro-lobo, Miki se transformó en un rayo. Jamás vio nadie movimiento tan rápido como el que hizo para volverse contra Taao. Entrechocaron sus colmillos. Oyóse un ruido espeluznante de huesos triturados, y los dos animales rodaron por el suelo estrechamente unidos”.

James Oliver Curwood nos da también a conocer al oso Niva que al descubrir la existencia del hombre y su poder destructor queda aterrado. El lector ve crecer a Niva y Miki y comprueba cómo los instintos hereditarios se despiertan en ellos cada vez más, por lo que viven y por lo que ven. Al final tienen que separarse. “Miki pertenecía a una raza que gusta de la carne fresca, mientras que Niva prefería la podrida”. Pero la separación por parte de Niva se debe también a que tiene que marcharse para invernar.

James Oliver Curwood fue un apasionado cazador en su juventud. Pero con los años se convirtió en un gran defensor del ecologismo y aseguró: “La emoción más grande no es matar, sino a dejar vivir”.