MI AMIGO FAUSTINO PERDIÓ UN EMPLEO MUY HUMILLANTE (RELATO)

MI AMIGO FAUSTINO PERDIÓ UN EMPLEO MUY HUMILLANTE

Vivimos tiempos en los que la injusticia está alcanzando cotas tan altas que, algunos historiadores, los equiparan con esas otras épocas antiguas en que había esclavos trabajando de sol a sol por un plato de comida bazofia y cubrían sus vergüenzas con un taparrabos para que no escandalizaran a las damas de alcurnia, o las excitaran viendo que los cautivos, más allá de su pobreza, la sabia y despreocupada naturaleza les había concedido dones físicos con una generosidad que para ellos habrían querido muchos de los perfumados, elegantes e inferiormente “armados” caballeros.

Explicado lo anterior, porque llevaban tiempo cargadas con ello mis entrañas, pasaré a contar un hecho que posiblemente le importará a muy poca gente o, poniéndonos en lo peor, a ninguna.

Un tal Faustino y yo éramos amigos de toda la vida. Si el robaba un melón para sacar su vientre de penas, lo compartía conmigo, y si yo robaba melocotones con esa misma finalidad, los compartía con él.

En las ferias nos empleábamos de monigotes para que sentados encima de una tabla, nos tumbaran a pelotazos los que perseguían obtener un premio gastando en la obtención del mismo su furiosa mala leche.

En invierno, debido a lo fría que estaba el agua de la bañera a la que íbamos a parar cuando nos derribaban de un pelotazo, cogíamos pulmonías, pero ambos teníamos la inmensa suerte de que la antojadiza naturaleza nos había concedido mejor salud que a otros que están rodeados de mil cuidados y disfrutando de excelentísima alimentación.

De todas formas, con los refriados que pillábamos, nos pasaba como a los borrachos recalcitrantes, que empalman una embriaguez con otra.

Faustino y yo llevábamos una larga temporada sin vernos, cuando un día el azar programó nuestro encuentro en un céntrico parque de la ciudad, lugar donde, los que niegan limosna a un pobre famélico que se cae de debilidad, se ganan el cielo atiborrando de comida a las palomas. Este encuentro tuvo lugar una mañana soleada dentro de esa estación del año en que los pajaritos se ponen cachondos y cantan con la máxima alegría, y las flores compiten en lo de soltar fragancias al aire para que las disfrutemos todos, menos lo que son mantenidos presos por haber robado una barra de pan con la que intentar seguir manteniendo en funcionamiento ese gran don divino que llamamos vida.

Por esas fechas yo estaba empleado en una casa particular y tenía la misión de sacar de paseo a un anciano paralitico, él cómodamente sentado en una silla de ruedas, y yo convertido en el motor de la misma. El viejo no era muy mala persona, pero si tan caprichoso que me hacía enrabietar continuamente.

“Párate aquí que no hace aire. Sácame al sol, que ahora tengo frío. Mátame la avispa que me está rondando. Llévame hasta esa fuente que me gusta ver como beben los niños y se mojan las ropas. Acércame hasta aquel cochecito de niño que quiero ver si es bonito el bebé que esa señora gorda lleva dentro de él, etc.”.

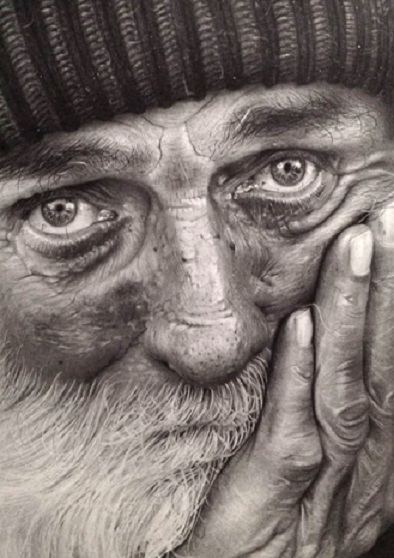

Aprovechando que el viejo tenía la boca ocupada lamiendo con fruición un helado de nata y chocolate que yo le había comprado con su dinero, detuve aquel odiado vehículo, lo solté un momento y me fundí en un abrazo con mi amigo de la infancia. Mientras nos teníamos mutuamente encerrados entre los brazos, aprecié que él olía intensamente a pobre. Y cuando nos separamos constaté que vestía ropas en mal estado, mugrientas, y que le venían varios números grandes. Su rostro cadavérico demostraba que comía poco y mal, y no porque siguiese voluntariamente una dieta adelgazante.

—¿Qué es de tu vida, Faustino? —le pregunté, no porque no lo viera, sino para que tuviéramos un tema de conversación.

—Una mierda pinchada en un palo.

—¿Estás en el paro? —le pregunté, buscando la sorpresa de que lo negase.

—En el puto paro. Me despidieron hace poco por culpa de un crío cabrón que continuamente se quejaba a su padre de mí —con amargura.

—¿De qué hacías, de preceptor de ese niño? —queriendo levantarle una moral que se veía arrastraba él por el suelo.

—Peor. Muchísimo peor. El cabroncete del niño le había pedido a su padre tener a una persona que le hiciera de caballo. Su consentidor padre me ofreció ese denigrante empleo y yo, harto de estar en el paro y pasar hambre, me presté a ello. Y ya me tienes a mí, con ese niño cargado a la espalda, llevándole al colegio. Y el muy mala entraña de él diciéndome: arre caballito y dándome, para que acelerase el trote, con sus botas camperas fuertemente en los costados, y tirándome de los pelos, como si fueran riendas, cuando quería que me detuviese. Mírame, casi calvo me dejó, con esa increíble mata de cabellos que yo tenía, que me tapaba los ojos como a los perritos cairn terrier.

—¡Pero qué verdugo el niño, oye! —reconocí pensando en Herodes.

—No lo sabes tú bien. Pero lo peor fue lo que le dijo a su padre y que motivo que él me despidiese.

—¿Y qué fue lo que ese niño borde le dijo a su padre? —curioso, sufriente por la nueva injusticia que intuí iba a conocer de inmediato.

—Le dijo que yo relinchaba tan mal que había llegado a odiarme. Que le buscase otro caballito humano que relinchase mucho mejor que yo. Me echaron y contrataron a un extranjero que tenía más o menos el mismo aspecto que tengo yo ahora. Vi a ese extranjero días más tarde y debo reconocer que relinchaba bastante mejor que yo y encima daba hasta coces, algo a lo que yo, por dignidad, me había negado siempre.

—La necesidad sepulta a la dignidad —sentencié, poniendo la voz engolada de Aristóteles.

El viejo de la silla de ruedas comenzó a quejarse de lo mal que olía el mendigo con el que yo estaba hablando. Que nos fuéramos o le diría a su hijo que me despidiese. Tomando en consideración esta terrible amenaza, le dije a mi amigo, antes de separarme de él, que a las nueve, hora en que yo terminaba mi jornada laboral, me esperase en un banco del parque donde estábamos, que le invitaría a cenar y luego nos meteríamos dentro del cuerpo vino hasta que se nos saliese por los ojos. Los ricos cuando tienen problemas psicológicos van al psicólogo, los pobres a las botellas de morapio que salen más baratas y con las que se obtiene un resultado parejo o incluso mejor.

—Aquí estaré como un clavo. Hasta luego, hermano.

Me despedí de él corriendo porque el viejo de la silla de ruedas me lo exigió alegando que le estaba causando asma la peste que desprendía el pordiosero al que yo le había dado cháchara.

Se salvó de que lo echase por un barranco, la palabra que había dicho: pordiosero, totalmente en desuso. Esto me hizo considerar los muchos años que aquel desconsiderado vejete tenía y encontré dentro de mi compasiva alma, momentáneo perdón para él. También tuvo algo que ver, aparte de mi compasión, los magnificos frenos de los que estaba provista la silla suya.