ÉL Y SU ESPOSA NO SE QUERÍAN (RELATO)

Sebastián era viajante de marroquinería de lujo. Su ambición, que no el amor, lo había impulsado a casarse con la hija de su jefe. Ella se llamaba Lidia. Se creía muy bella y se gastaba en ropa todo el dinero que, con zalamerías le sacaba a su acaudalado y consentidor padre.

Lidia contaba con un grupo de amigos muy parecidos a ella. Todos eran muy modernos, vagos y, según ellos pregonaban, artistas. Todos ellos carecían de talento, aunque uno pintaba mamarrachadas, otro escribía idioteces que bautizaba pomposamente como versos, y otro modelaba con arcilla cosas que ni de lejos parecían lo que él decía que eran.

Cada vez que Sebastián regresaba de alguno de sus frecuentes y casi siempre largos viajes que a menudo lo mantenían dos o tres días lejos de su casa. Lidia, igual en sus ausencias que en sus permanencias en el hogar, se pasaba el día entero con los genios de sus amigos. Aparecía en su casa de noche y entonces le montaba una escena histriónica. Rodeaba con ambos brazos el cuello y frunciendo sus labios pintados de negro le pedía mimosa, si él había regresado de alguno de sus viajes:

—¿Qué regalito me has traído hoy, mon cheri?

Sebastián la cogía por la cintura y, como era un hombre ardiente, la atraía hacia él con la intención de sentir su cuerpo vestido con una túnica de color berenjena larga hasta los pies. La habitual reacción de ella era apartarse mucho de él y de su excitación y le decía:

—Cheri, primero el regalito que me has traído y luego mi recompensa.

En la escena acabada de narrar por mí, él sacó del bolsillo de su gabardina un patito de peluche y se lo entregó.

—Oh, qué imperdonable crueldad la tuya, siempre me traes fruslerías —ella mostrándose muy decepcionada.

—Si tu padre me pagase un sueldo mayor, quizás pudiese comprarte alguna joya —con malicia él.

—Eres un desagradecido. Gracias a lo que papá te paga no nos morimos de hambre y, en cuanto a mí, si mamá no me diese dinero para comprarme ropa, iría vestida con harapos.

Él pasó por alto esta queja habitual suya y, por si la suerte se decantaba a su favor musitó mirándola como si la adorase:

—Tengo muchas ganas de ti, Lidia. Eres tan hermosa. Vamos cinco minutitos a la cama que yo satisfaga mi necesidad de ti, emperatriz romana, y te haga gozar como gozan las flores del desierto la lluvia que les da la vida —suplicó él, poético.

Ella lo miró severamente.

—Solo piensas en hacerme cochinadas, Sebastián. Ahora no tengo ganas. Otro día será —ella alejándose de él y abandonando el peluche encima de la mesa del tresillo.

Y para que sufriera la excitación de su marido, se alejó contoneando sus nalgas, lo único voluptuoso que poseía su cuerpo de mujer malcriada.

Un viernes, encontrándose Sebastián a 900 kilómetros de su casa se le estropeó el coche, tuvo que dejarlo en un garaje donde se comprometieron a tenérselo reparado dos días más tarde. El encargado de aquel taller se hizo también cargo de las dos enormes maletas dentro de las que él llevaba el muestrario de marroquinería.

Cogió un tren para poder regresar a su casa. Lo único que llevaba en sus manos era un maletín y una caja de bombones para su mujer, envueltos en papel de regalo. Albergaba la esperanza de que a ella le gustasen más que los muñecos de peluche y le permitiese desahogar en ella sus necesidades carnales continuamente insatisfechas por la inapetencia de ella.

El tren para el que había adquirido billete llegó puntual. Subió al vagón que señalaba el billete adquirido y se encontró con que uno de los dos asientos lo ocupaba una joven muy atractiva. Ella le mostró una encantadora sonrisa al devolverle el saludo. Él depositó en el portaequipajes lo que llevaba en sus manos y ocupó su sitio.

Durante algunos minutos ninguno de los dos viajeros habló. El tren se había puesto de nuevo en marcha.

—Hoy parece que no llevamos retraso —diciendo él, de pronto, lo primero que le pasó por la cabeza.

—Si seguimos así de puntuales llegaremos a nuestro destino a la hora prevista. ¿Vas muy lejos? —ella tuteándole y mostrando natural curiosidad.

Él le dijo la ciudad a la que iba, y ella que se apearía en otra gran urbe casi cien kilómetros después que la de él. Le ofreció su bonita mano y le dijo que se llamaba Merche. Él le dijo su nombre. Ella se rio explicando que tenía un tío muy cascarrabias que llevaba el mismo nombre que él.

—Vaya, procuraré no ser cascarrabias.

—Si lo eres, por mí no te prives. Me caen muy bien los cascarrabias.

Rieron. La simpatía de ella congeniaba muy bien con el buen humor de él. Recordaron anécdotas divertidas y pasaron un rato muy entretenido y jovial.

De vez en cuando sus ojos se encontraban y sus miradas expresaban sincero y mutuo agrado. Pronto sus miradas mostraron abiertamente que se gustaban.

Sebastián decidió inventaría una excusa para su mujer y cogiendo la caja de bombones ofreció compartirla con Merche.

—¿Siempre llevas una caja de bombones contigo? —preguntó ella, curiosa.

—No, no la llevo nunca, pero hoy la compré porque presentí que iba a conocer a una chica encantadora que se llama Merche.

—Mentiroso —ella con benevolente, dulce voz.

Esta vez fue tan profunda la mirada que cambiaron que ambos se estremecieron. Él cogió las manos de ella. Y experimentando el mismo impulso acercaron sus cuerpos y juntaron sus labios. Al inicio fue solo un leve, indeciso contacto, pero a continuación se transformó en un beso largo, apasionado.

Cuando sus bocas se separaron los ojos los mantuvieron fijos, en el fondo de ellos brillaba un mismo sentimiento arrollador.

—No sé qué me ha pasado —susurró ella como excusándose, turbadísima.

—Tampoco yo sé lo que me ha pasado. Ha sido como si de pronto acabase de encontrarte después de toda mi vida buscándote, sin saberlo.

Ella bajó la cabeza su cara encendida y con una sinceridad dolorosa confesó:

—Tengo novio.

Él rehuyéndole la mirada dijo, mintiendo:

—Y yo tengo novia.

Siguió un silencio largo durante el cual sus ojos se evitaron. Sebastián regresó a la realidad cuando vio por la ventana el anuncio de la ciudad donde él vivía. Con dolor anunció; —Dentro de unos pocos minutos habré llegado a mi destino y me separaré de ti. Deseo con toda mi alma volver a verte.

—También yo deseo volver a verte aunque no debiera —Merche mostrando, asimismo, angustia.

Se dijeron los números de sus teléfonos y los anotaron. Él le entregó la caja de bombones y dijo:

—Para que me recuerdes mientras te los comes.

—No debo aceptar.

—Yo deseo, de todo corazón que los aceptes.

Impactó en ella su ruego. Realizó su cabeza un movimiento de aceptación al tiempo que sus manos asían la caja.

—Seguramente seguiré recordándote mucho después de habérmelos comido todos —reconoció, sincera.

El tren estaba tan cerca de la estación que reducía ya su marcha. Ni él ni ella tuvieron que cambiar palabras para abrazarse y besarse desesperadamente. Luego él recuperó su maletín y marchó hacia la salida. Se detuvo el tren y él descendió.

Los dos continuaron mirándose, él desde abajo y ella desde la ventanilla, y se despidieron agitando la mano hasta que la distancia, definitivamente, les separó.

Sebastián vio que en la estación solo estaban abiertos el bar y la tienda de juguetes. Una maliciosa sonrisa entreabrió sus labios que todavía le sabían al carmín de los labios de Merche. Compró un pingüino de peluche.

Cuando llegó a su casa se encontró a su mujer andando por el salón vestida de Pierrot. En su cara pintada de blanco sobresalía el negro de sus cejas, dos lágrimas también negras debajo de sus párpados inferiores y el rojo agrandado de sus labios. Llevaba en sus manos unas hojas de papel y declamaba unos versos que él supuso habría escrito alguno de sus amigos:

—Oh, sol. Oh, luna, en cielos encapotados no gozas ni del uno ni de la otra…

Con un discreto aplauso Sebastián le descubrió su presencia. Lidia se detuvo, apartó la mirada de lo escrito, la fijó en él y le hizo una pregunta:

—¿Muy cansado y aburrido el viaje en tren?

—No. Distraje la vista mirando el paisaje.

Ella vino hacia él, apoyó las manos en sus hombros y le preguntó:

—¿Me has traído algo bonito esta vez?

Él que había mantenido todo el tiempo sus manos ocultas detrás de la espalda, se las mostró y le entregó el peluche. Ella quitó las manos de sus hombros y mirándole enfadada exclamó:

—Oh, no, ¡qué tonto eres! Me has traído lo mismo otra vez más. Ya no te quiero.

—Me entristece escuchar eso —realizando un esfuerzo para que el tono de su voz no sonase burlón—. Yo pensaba que te gustaría este pingüino. Tiene una cara graciosa. ¡Ah!, hablando de caras así, blanca, la tuya, resulta adorable.

Con este halago consiguió despertarle contento.

—He empleado una burrada de tiempo en conseguir este magnífico resultado. Me he hecho un montón de selfis.

—Me lo imagino. Has conseguido una obra de arte.

Esa noche mientras ella dormía, él pasó muchos ratos pensando en los besos cambiados con Lidia y esto le procuró el placer que esta vez no había buscado en su mujer.

* * *

En su próximo viaje él tardó en regresar a su casa un día más de los que se necesitaba. Ese día, habiéndolo acordado con Merche, lo pasaron juntos los dos. Pasearon cogidos de la mano, cambiando miradas y sonrisas amorosas, felices. Comieron en un pequeño restaurante familiar donde los trataron como si fueran una pareja de enamorados. Se besaron poniendo toda su pasión y su alma en esos besos. Terminaron acostándose juntos y confesándose que esta experiencia había sido la más gozosa que habían conocido en toda su vida.

A partir de este encuentro, ella rompió con su novio y él, para ser recíproco, mintió diciendo que él también había roto con la novia suya.

Alquilaron un apartamento en la ciudad donde ella vivía. Él, con su coche reparado, se reunía con ella siempre que podía. A los dos por lo muchísimo que se amaban les parecía cortísimo el tiempo que pasaban juntos. Merche se quejaba. Sebastián le daba la razón.

—Tendré que buscar un empleo nuevo. No me será fácil. Llevo muchos años en esta empresa y eso me permite ganar un buen sueldo.

—No necesitamos mucho para vivir. Los dos nos conformamos con poco. Solo necesitamos estar juntos para ser felices. Mientras buscamos un empleo nuevo para ti, podríamos vivir sencillamente con lo que yo gano.

—Ten un poquito más de paciencia, mi amor. Me gustaría, de momento, seguir trabajando en lo mismo que llevo años trabajando.

—Lo entiendo, pero es un trabajo muy duro. Tienes que estar viajando todo el tiempo. Pasas días lejos de mí y yo sufro temiendo que puedas sufrir algún accidente conduciendo tu coche de un lugar a otro. Por favor, si me quieres tanto como yo a ti, haz este sacrificio por mí. Te aseguro, y puedes creerme, que yo de estar en tu lugar lo haría por ti.

Su actitud suplicante, las lágrimas que no podían retener sus ojos, a Sebastián le laceraron el corazón.

Cuando varios días más tarde Merche le indicó que un primo suyo que trabajaba de celador en un hospital iba a dejar su puesto para irse a trabajar en la pequeña empresa que había montado su padre. y podría obtener él ese puesto si superaba la entrevista a la que se vería obligado a asistir.

—Tú podrías ocupar ese puesto si superas la entrevista con el director de ese hospital. Tienes muy buena pinta. Eres ideal para ese puesto. No fumas ni bebes. Eres educado y trabajador. Seguro que te dará ese puesto. Por favor, mi vida. Compréndeme. Te quiero tanto que necesito tenerte más tiempo contigo. Cuando me faltas por varios días, me paso las noches, especialmente, llorando por lo muchísimo que te extraño.

Sebastián se rindió. No soportaba el remordimiento de que Merche sufriera por su culpa.

—De acuerdo. ¿Cuándo debo someterme a esa entrevista?

Tuvo que esperar a que Merche lo consultase con su familiar. Y quedaron que el martes de la semana siguiente el director de la clínica lo entrevistaría.

* * *

Lidia, cuando Sebastián le expuso su deseo de divorciarse de ella quedó tan perpleja que tardó varios minutos en poder reaccionar.

—¿Te has vuelto loco de repente o qué? —dijo morándolo como si lo creyese así.

—No, no me he vuelto loco, más bien es que me he vuelto cuerdo. Estoy harto de tus caprichos, de tus amigos y de la aburridísima relación sexual que mantenemos. Me has rechazado tanto y tantas veces, que ya no me despiertas deseo alguno.

—¡Eres un lujurioso asqueroso! —le gritó ella furiosísima—. Quieres todo el tiempo hacerme cochinadas, cochinadas que a mí me dan asco —despreció Lidia.

—Pues nos divorciamos y ya no te tendrás que soportarme más.

—Antes muerta que divorciada. Me sentiría humillada y burlada. Toda mi familia y amigos me considerarían despreciada por un mindundi como tú. Antes muerta que divorciada.

Él pensó por un momento en aquella posibilidad, la posibilidad de que ella muriese. Para que ella muriese tendrían que matarla, pues Lidia poseía una excelentísima salud. Hay cosas, como los venenos, que matan irremediablemente por muy sana que esté una persona. Él nunca sería capaz de cometer un crimen. Le faltaría valor, por un lado, y, por otro, los remordimientos si tal hiciera lo matarían a él.

El sábado de aquella misma semana su suegro decidió celebrar su cumpleaños llevando a cenar, a un excelente restaurante a su hija y a su yerno.

Con la misma naturalidad que si no hubiese acontecido la discusión mantenida por los dos el día anterior, Lidia que llevaba puesto un maravilloso vestido de noche, que no lucia en su cuerpo sin cintura y lo cortas que tenía sus piernas, le preguntó con igual naturalidad que sino hubiese ocurrido nada entre ellos:

—¿Estoy guapa, cariño?

—Estás lo mismo que siempre —desmereció él.

Ella no supo interpretarlo o no le importó pues pasó, sonriente por delante él contoneándose de un modo que ella debía considerar irresistible.

La cena transcurrió como tantas otras anteriores, su mujer empleando mimos y zalamerías con su padre, y él dándose autobombo sobre la gran empresa que había creado a partir de una pequeña tienda que le había dejado su padre.

Sebastián estuvo todo el tiempo mostrando la sonrisa imbécil que les gustaba a sus dos acompañantes. Fue cuando salieron a la calle después de terminada la cena que Sebastián se dirigió a su suegro y le dijo;

—Le agradeceré mucho que ordene a su contable prepare mi finiquito para que pueda cobrarlo mañana. Dejo de trabajar para usted desde este mismo momento. Mis dos maletas con la marroquinería que contienen las dejaré mañana en su oficina.

Padre e hija permanecieron boquiabiertos de sorpresa durante un tiempo. El primero en reaccionar fue el hombre mayor:

—¿Me estás gastando una broma de muy mal gusto?

Sin perder en ningún momento la calma, Sebastián manifestó:

—No se trata de ninguna broma, señor Ildefonso, me estoy despidiendo en este momento de mi trabajo y de usted, pues cuando su hija y yo lleguemos a casa recogeré mis cosas y me marcharé. Le he pedido a su hija el divorcio. Me ha dicho que no me lo concederá. Eso para nada cambiará mi propósito de separarme de ella hoy mismo, y para siempre.

—¡Eres un maldito desagradecido! —estalló el industrial—. Y un mal nacido también. Te he pagado un buen sueldo, sin merecerlo tú, solo por ser el marido de mi hija.

—Me ha pagado un sueldo por un trabajo que yo he realizado. He hablado con otros viajantes que sin ser yernos de los dueños de las empresas para las que trabajan ganan mucho más que yo. Pero bueno, esto carece ya de importancia. A partir de este momento no trabajó más para usted ni me considero marido de su hija.

—Claro que no trabajarás más para mí —tan furioso que sus ojos de rana estuvieron a punto de escapar de sus órbitas—. ¡Quedas despedido!

—Eso quería oír yo. Toma —entregándole las llaves del coche a su mujer—. El auto pertenece a la compañía y, por lo tanto, a tu padre. Yo cogeré un taxi, vendré al piso a recoger mis cosas y me alejaré para siempre de tu vida. Cuando aceptes nuestro divorcio llámame.

Acto seguido se alejó entrándole, los insultos que ella y su padre le gritaban, por un oído y saliéndole por el otro.

Una semana más tarde él estaba ocupando en la clínica el puesto dejado vacante por el primo de Merche. Acostumbrado a tener un trato amabilísimo con los clientes actuaba lo mismo con sus compañeros de trabajo, los pacientes y sus familiares, y todos estaban encantados con él.

Lidia le concedió el divorcio cuando llevaba un tiempo manteniendo una continuada relación con uno de sus amigos que presumía de ser dramaturgo.

Transcurrido un cierto periodo de tiempo viviendo juntos y amándose como el primer día, Merche propuso a Sebastián tener un par de críos.

—Perfecto —respondió él entusiasmado—. Empecemos enseguida.

Riendo, cogidos de la cintura entraron en el dormitorio e iniciaron la deliciosa tarea que meses más tarde daría el primer fruto. (Copyright Andrés Fornells)

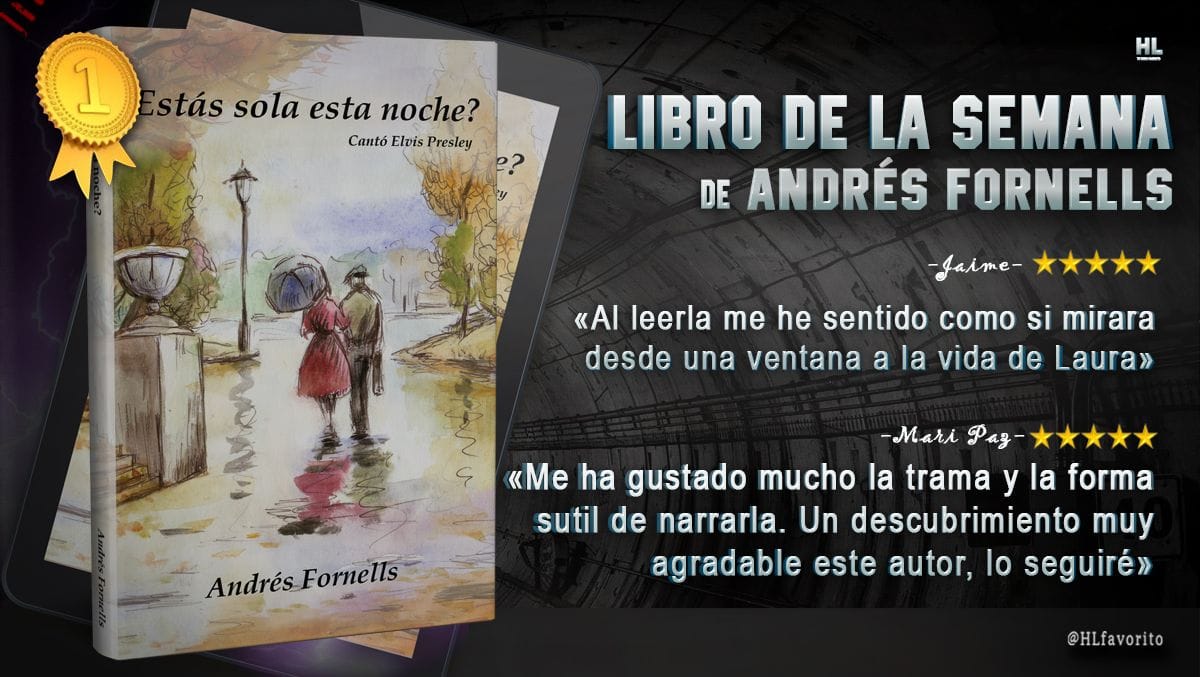

Si te ha gustado este relato quizás también te guste leer mi libro ¿Estás sola esta no che?, disponible en AMAZON pulsando este enlace:

https://www.amazon.es/dp/B01N4WM6LO